はじめに

日本統計学会「公的統計に関する臨時委員会報告書」がいろいろおかしい件、まずは毎月勤労統計調査が利用する「母集団の補助情報」に関して、報告書9ページにあるつぎの記述から。

比推定とは、調査で得られる結果を、調査とは別な経路で入手できる母集団の補助情報を組合わせることで、推定の精度を高める(推定量の分散を小さくする)方法である。毎月勤労統計調査で利用している補助情報は、5年に2回全数調査として実施される経済センサスの結果から得られる「母集団の労働者数」であり、毎月勤労統計調査では層別抽出と比推定を組み合わせているため、ある程度、回収率が変動しても、安定的な推定を可能としている。

https://www.jss.gr.jp/wp-content/uploads/kouteki_toukei_report_main.pdf

―――――

日本統計学会「公的統計に関する臨時委員会報告書 第一部: 毎月勤労統計調査の不正をめぐる事案に関する見解」(2019年6月5日) p. 9

これは、今年1月14日に当ブログで公開した記事 https://remcat.hatenadiary.jp/entry/20190114/Maikin#pop でいうと、「各層に属する事業所に勤める労働者の日本全体での総数の前月の値 (E)」をどこから持ってくるかという話である。この記事で解説しておいたように、毎月勤労統計調査では、

- 日本全体の事業所の全数調査「経済センサス」の最新の値を「ベンチマーク」として設定しておき、

- それ以降の母集団労働者数の変化を、雇用保険事業所データと毎月勤労統計調査自身のデータから追跡する、

という方法によって E を近似している。(このような方法がとられるようになったのは1990年以降である。ただし精確な説明が公表されてきていないので、現在の計算方法と同一であったかどうかは不明。)

情報更新の頻度

さて、前記の日本統計学会「公的統計に関する臨時委員会報告書」は、「5年に2回全数調査として実施される経済センサスの結果」を補助情報として利用していると書いていた。これを読んだ人は、毎月勤労統計調査においては、母集団労働者数を推計する際の基本となる「ベンチマーク」の数値は2-3年の周期で更新されているんだな、と受けとめるだろう。

しかしこれはまちがいである。2019年7月現在の毎月勤労統計調査の集計に使っているベンチマークは、 2014年 (平成26年)「経済センサス-基礎調査」 データによる。

母集団労働者数のベンチマーク更新:数年に1度実施

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/maikin-20180927-01.pdf

なお、常用労働者数のベンチマークの数値については、「経済センサス-基礎調査」の結果が利用できるタイミングで更新。

今回は、「平成26年経済センサス-基礎調査」の結果を用いて、平成26年6月末時点の労働者数の水準をベンチマーク更新。そのため、雇用保険事業所データ等の補正結果とのかい離分だけ、ウエイトに断層が生じる。

〔……〕

ベンチマーク更新によって、実数で毎回2%程度の断層が発生している。これと同時に事業所規模別の労働者数構成比が変化している。

―――――

厚生労働省政策統括官 (統計・情報政策、政策評価担当)「毎月勤労統計:賃金データの見方~平成30年1月に実施された標本交替等の影響を中心に~」(2018年9月8日; 2019年12月21日更新) p. 7

「平成26年経済センサス-基礎調査」は2014年6月の状況を調べた調査。5年も前の情報なのだ。おなじ情報が今後も使いつづけられる予定になっている。つぎのベンチマーク変更はおそらく現在実施中の 2019年「経済センサス-基礎調査」 によるものであり、適用できるのは早くても2020年後半であろう。そうすると、2014年6月時点の情報が6年程度は使いつづけられることになる。

その前はというと、2009年「経済センサス-基礎調査」 (2009年6月時点) によるベンチマークが2017年12月まで使われていた。8年半の長期間にわたって情報が更新されていなかった のである。日本統計学会報告書がいう「5年に2回」とはまったく異なり、更新の頻度はすごく低い。

確かに、「経済センサス」は5年に2回の頻度でおこなわれている (https://www.stat.go.jp/data/e-census/ 参照)。ただし、これは「基礎調査」と「活動調査」を交互におこなっているものである。そして、毎月勤労統計調査で母集団労働者数推定のための補助情報として使うのは、このうち「基礎調査」だけ。つまり5年に1回しかおこなわない調査の情報である。このことは毎月勤労統計調査の年次報告書 (『毎月勤労統計調査年報』あるいはそれを市販本化した『毎月勤労統計要覧』) にちゃんと書いてある。

第一種事業所の抽出替えを行った平成27年1月分調査の結果推計においては、産業、規模別の前月末母集団労働者数は新集計、旧集計ともに、平成26年12月分調査の本月末推計労働者数を (3) により補正したものである。

これは本来最新のセンサスにより母集団労働者数を新たに算定するが、今回抽出替えに使用した 平成24年経済センサス-活動調査では、官公営事業所について調査していないため、正確な母集団労働者数が把握できない からである。

―――――

厚生労働省 (2018)『毎月勤労統計要覧』(平成29年版) 労務行政 ISBN:9784845282746、p. 290。

強調は引用者による。

引用文中の「(3)」とは、事業所の新設・廃止や規模変更に伴う母集団労働者数の補正に関する説明。https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1c.html の (3) の項とほぼおなじ内容。

したがって、実際に毎月勤労統計調査で母集団労働者数推定に使う情報の、「経済センサス」による更新の頻度は5年に1度である。加えて、大規模な調査なので実施から結果が確定するまで相当の時間がかかるため、実際に情報が利用できるようになるには、どうしても数か月以上のタイムラグが発生する。

しかも、従来の毎月勤労統計調査では、最新の情報が利用可能になってすぐに適用してきたわけではない。2014年「経済センサス-基礎調査」の結果は2015年中には利用可能になっていたはずだが、これが実際に適用されたのは2018年1月のことであり、それまで2年以上放置されていた。これは、上の『毎月勤労統計要覧』の引用から類推できるように、第一種事業所サンプルのつぎの入れ替え時期 (この場合は2018年1月) にあわせたためだろう。(このほかにもさまざまな変更が2018年1月に同時におこなわれている。このことが2018年データの解釈を複雑にする弊害をまねいたのだが、いまはそれは問題にしない。)

このように、毎月勤労統計調査における母集団補助情報の更新は非常に緩慢である。「5年に2回全数調査として実施される」調査の結果を即時利用して頻繁に情報を更新してきたかのように読める日本統計学会報告書の記述は、読者に重大な誤解をあたえるものといえる。

母集団労働者数の推定方法の問題

このように、毎月勤労統計調査は、おなじ「ベンチマーク」をかなり長い期間にわたって使いつづける。ただし、これは母集団労働者数がずっと固定されているということではない。上で述べたように、その間の母集団労働者数の変化を毎月推定して積み上げていくのである。つまり経済センサスはあくまでも「補助」の情報である。そのうえに毎月勤労統計調査独自の推定に基づいて労働者数変更が毎月おこなわれる。

この毎月の推定には、いろいろな要因によるずれが入り込む。このようなずれが累積した結果、2017年12月と2018年1月のデータの間には大きな断層ができることになった。

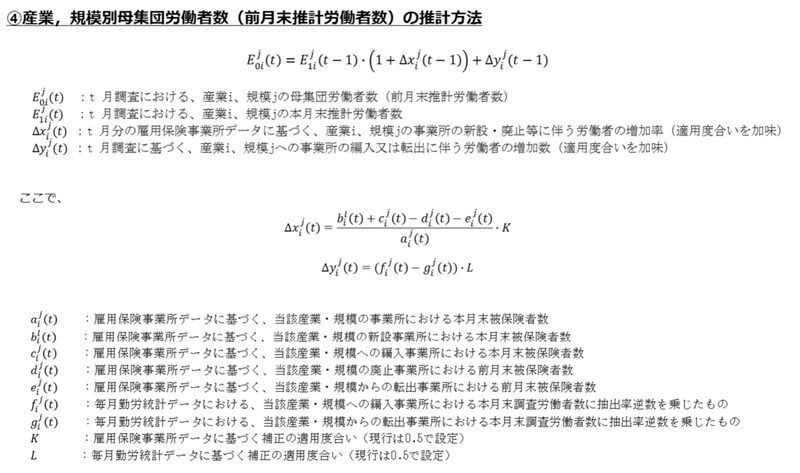

毎月勤労統計調査がとっている母集団労働者数推定の式は、詳細が従来公表されておらず、 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1c.html の (3) のような不正確な説明しかなかった。今年4月になって、統計委員会に提出された書類に数式を使った説明が載り、一般の人の目に触れることになった。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000615414.pdf

―――――

厚生労働省政策統括官「「統計委員会の意見書についての審議結果を受けた厚生労働省への情報提供の要望」に対する回答」(2019-04-18 第135回統計委員会配布資料6-2) p. 3 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/kaigi/02shingi05_02000312.html

毎月勤労統計調査では、毎月の調査票に、「前調査期間の末日」時点と「本調査期間の末日」時点の常用労働者数を記入するようになっている (調査票 https://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/maikin-zenkoku.pdf 参照)。これを使って、1か月間にどれだけ労働者数が増えたかを、産業×規模で定義された各層について計算する。この値について、平均給与額などとおなじ方法で母集団推定をおこなうと、対象月の末日に当該層の事業所に何人の労働者がいたかを、母集団について求めることができる。ある月 t-1 分の調査においてこうして求めた推定値を、つぎの月 t での推定のベースとして使う。これが上記の式でいう E1(t-1) である (これは産業i、規模j の層についての数値だが、煩雑なので添字 i, j は省略する)。

この時点でさまざまな誤差が混入する。

まず、この E1(t-1) 自体、標本調査の値から母集団の値を推定したものなので、標本誤差が発生する。たまたま調査対象になった事業所のなかに、拡大傾向の強い事業所が偶然たくさんふくまれていた場合、E1 (t-1) の推定値は母集団における値より高めに出るだろう。毎月勤労統計調査では、いったん調査対象になった事業所は1年半~4年の間調査対象でありつづける。その期間内はずっと同じ方向のずれが累積していくことになるので、数年のうちには大きな差になる可能性がある。

サンプルが大きければ標本誤差が小さくなることが期待できるので、各層についてじゅうぶんな規模のサンプルをそろえれば、このようなずれは生じにくくなる。ところが毎月勤労統計調査の標本設計では、労働者数の増減の推定の誤差を一定範囲にとどめるにはどの程度のサンプル規模が必要か、ということを考えていないのである。かつては、1961年1月のサンプル入れ替えに際して、常用労働者数についても目標精度を設けて層別の抽出率を決めていた例があったようで、労働大臣官房労働統計調査部 (1961)『毎月勤労統計調査総合報告書:常用労働者30人以上の事業所の戦後における雇用給与および労働時間に関する統計数字ならびにその利用上の参考資料の総括』(昭和36年3月) 34頁にその説明がある。しかしこのときには現在のような毎月の母集団労働者人口の増減の推定自体をしていなかったから、当然そのような推定を前提とした目標精度設定ではなかった。そして、現在では、毎月勤労統計調査の「目標精度」の設定・評価においては労働者数のことは考慮されず、もっぱら「きまって支給する給与額」のことだけがとりあげられている。

加えて、さまざまな非標本誤差も発生する。当然のことながら、回答者が記入をまちがえるとか、入力の際にミスが生じるとかいうことはゼロにはできないので、(もちろんまちがいを防止したり摘発・訂正する努力は必要であるが) ある程度は仕方ないであろう。

回収率の低さも問題である。たとえば http://www.soumu.go.jp/main_content/000607313.pdf の p. 51 (2017年のデータ) によると、飲食・生活関連サービス業の500人以上規模事業所では、48%しか調査票を回収していない。半分以上の事業所で、労働者が増えたか減ったかわからないのである。毎月勤労統計調査では、回答しなかった52%についても、回答が得られた48%の事業所と同質であると考えて推定するのだが、そんな強引な仮定が現実に妥当している可能性は低い。業績が悪化している事業所では雇う人を減らしていて、そうした事業所では回答する余裕がないので調査に協力してくれない傾向がある、というようなことはじゅうぶん起こりえる。そういう場合に、協力してくれた事業所のデータに頼って母集団労働者数を推定したのでは、実態よりも大きく労働者が増加したかのような結果を出してしまうだろう。

以上のような問題は、調査・推計方法自体を変えないかぎりついてまわる本質的な問題である。一方で、今回のベンチマーク更新までの期間 (2009-2017年) においては、ほかにも推定を狂わせる一時的な要因がはたらいていた。

まず、東京都における事業所不正抽出問題がある。この問題のために、東京都の事業所においては不正なウェイト付けで計算がおこなわれていた。このウェイトは母集団労働者数推定のところでも使われるので、このために推定が不正確になっていた。たとえば、東京都の500人以上規模の事業所では他の地域よりも大きく労働者数が増加していたとすると、そのことが母集団労働者数推定にじゅうぶんに反映されないため、全国の500人以上規模事業所に雇われる労働者数が実際よりもすくなく見積もられていたことになる。

これとおなじ問題が、2010年の産業分類変更でも起こっている。2009年に旧い産業分類によって層別に抽出率を指定して選んだ対象事業所について、2010年から新しい産業分類 (2007年の第12回改定日本標準産業分類) で集計するようになったにもかかわらず、抽出率を適切に反映したウェイト付けがおこなわれていなかった。2012年に新しい産業分類で抽出をやりなおすまでの2年間、この問題は継続していた。

さらに、2011年3月に発生した東日本大震災被災地での調査困難がある。福島県・宮城県・岩手県などでは、調査が一部中止されたほか、実施した場合でも回収率が低下するなど問題があった。毎月勤労統計調査「東日本大震災に関連した特別集計」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html#05 を参照のこと。これによるデータの欠損は、母集団労働者数推定にも影響をあたえているものと思われる。この間の状況については当時の『毎月勤労統計要覧』をふくめて報告があまりなく、どんな影響があったか判定しづらい。

以上の要因のうち、東京都における不正抽出については、ウェイトを設定しなおした再集計がおこなわれているので、それで推定の誤りは解消しているはずだ (と厚生労働省は主張しているが、計算の詳細がわかる資料が公開されていないため、はたして信用できるのかという問題はのこる)。ほかの問題も一時的なものなので、その後にベンチマークを更新すれば、その適用時点から問題は解消されるはずだった。しかし、先に述べたように、ベンチマークが更新されたのは2018年1月のことであり、それまでは問題がのこりつづけていたわけである。産業分類切り替えの不手際と震災の影響についてはそもそも詳細がわからないため、2017年12月までについて訂正した再集計もおこなわれていない。

さて、この E1(t-1) は、毎月勤労統計調査で対象となった事業所における労働者数の変動を各層について数え上げているだけなので、抜け落ちている部分がある。これらを調整して、月 t の調査データについて実際に推計に使う母集団労働者数 E0 (t) を求めるため、上の式の b(t) から g(t) までの項を利用する (tを使って定義しているが、実際には t-1 が代入される)。

- 新設した事業所はもともと調査対象でないので、毎月勤労統計調査では把握できない: b(t-1)

- 常用労働者5人未満の事業所は母集団外であるが、そうした事業所が人数を増やして5人以上になり、母集団にふくまれるようになった場合: c(t-1)

- 廃止した事業所は調査できないので、調査結果に出てこない: d(t-1)

- 調査対象だった事業所が常用労働者を減らして5人未満になった場合、調査対象外になってしまうので、調査結果に出てこない: e(t-1)

- 調査対象事業所で労働者数が増えたり減ったりした場合で、その事業所が所属する「規模」が変わったときには、以降は別の「層」で集計することになるので、その分を層間で移動させる必要がある: f(t-1) および g(t-1)

これらのうち、b(t-1) から e(t-1) までについては、雇用保険事業所データによる被保険者数を使って、新設・廃止等による母集団労働者数の増減率 Δx(t-1) を推定する。これは全数調査なので、データをそのまま使えばいい …… はずなのだが、なぜか「補正の適用度合い」(K = 0.5) という係数をかけている。これでは、新設・廃止等による増減は半分だけしかカウントしていないのとおなじ。たとえば新設事業所が100人雇った場合でも、100人ではなく、50人の増加としてしかあつかわれない。このため、実際におこっている母集団労働者の増減を半分しか反映しない方式で推定していることになる。

一方、f(t-1) および g(t-1) については、毎月勤労統計調査の t-1 月分の調査結果から求める。この合計が Δy(t-1) である。なぜかここでは母集団労働者数を使った推定ではなく、単に抽出率で割った値を使っている。この方式では、調査に答えた事業所の労働者数増減だけがカウントされる。たとえば、上記のように飲食・生活関連サービス業の500人以上規模では、半分以上の事業所で、労働者が増えたか減ったか不明なので、その分は Δy(t-1) にはカウントされない。これに加えて、雇用保険事業所データと同様に、「補正の適用度合い」(L = 0.5) なる係数がかかっており、さらに半分しか労働者数の増減をカウントしていないことになる。

こうした問題があるために、毎月勤労統計調査における母集団労働者数の推定はもともと不正確であった。このため、ベンチマークからの時間が経つにしたがって、現実とは乖離した推定がおこなわれる結果になる。

2018年1月の「断層」について

毎月勤労統計調査は、2009年7月以降、8年半にわたって、このような不正確な推定を累積的に適用してきた。先に述べたような産業分類の変更や震災の影響などもあわせ、この8年半の間に、母集団労働者数の推定値は大きく狂っていたであろう。これが、2018年1月のベンチマーク更新によって現実の母集団労働者構成に近い数値に修正されたため、調査結果集計数値に大きな「断層」が生じることになった。

もっとも、母集団労働者数のデータ自体は、2018年1月に更新した新ベンチマークにあわせて、2009年までさかのぼった改訂がおこなわれている。それを使って平均給与等すべての公表データを再集計すれば、上記のようなまちがいや調査困難によるずれをいちいち特定しなくても、推計をやりなおせる。これによって、ベンチマーク更新による公表値の断層も解消できるはずである。あるいは、公表値を書き直さなくとも、2018年以降のデータと過去 (たとえば2017年) のデータを比較するときに使う参考用のデータを提供するということもできるであろう。ところが、日本政府はそうした作業を頑なに拒んでいる。

○藤澤政府参考人 総務省、厚生労働省のこの統一見解の三番と、それから四番のところについての御議論だと思いますけれども、三で、今御答弁ございましたように、横断的課題検討部会新旧データ接続ワーキンググループでこのような整理が行われて、それを総務省、厚生労働省、四でございますけれども、「毎月勤労統計の賃金に当てはめると、労働者数と異なり賃金についてはそもそも全数調査がないため、2に言う「全数調査などベンチマークとなるものが存在する場合」に該当しない。」ということで、「このため、賃金指数等に係るギャップ補正については、遡及改定をせず、1の考え方も援用して、新旧計数をそのまま接続することが標準的な対応になる」ものと理解をして、それで総務省に申請に至ったものでございます。

なお、ベンチマーク由来のギャップについても遡及改定しないということにつきましては、昨年八月の統計委員会の評価でも標準的な対応とされているところでございます。○奥野(総)委員 いや、これは結局、今委員長おっしゃったけれども、いいとも悪いとも言っていないんですよ、これはそもそも射程外だから。いいとも悪いとも言っていないのに、勝手に、議論していないからいいんじゃないか、1の考えも、厚労省が自分の考えで勝手に援用してやってしまっているわけですよね。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/198/0094/19802260094005.pdf

―――――

第198回国会 衆議院 総務委員会 (2019-02-26) 会議録第5号 p. 40

奥野総一郎議員の質問および政府参考人 (厚生労働省政策統括官 藤澤勝博) 答弁。

奥野議員発言中の「委員長」とは、おそらく北村行伸参考人 (統計委員会委員長代理)。

これらの問題について、日本統計学会報告書はつぎのように主張している。

断層の発生への対応や、基準時点の母集団情報の利用方法などは技術的な問題であり、専門家の意見を反映して妥当な手法を適用した厚生労働省の姿勢は適切である。2018年1月分の公表数値で大きな断層が発生したこと自体が問題なのではなく、推定誤差の大きさなど、公表数値の信頼性に関する技術的な情報を十分に提供していなかったことが問題とされるべきである。

https://www.jss.gr.jp/wp-content/uploads/kouteki_toukei_report_main.pdf

―――――

日本統計学会「公的統計に関する臨時委員会報告書 第一部: 毎月勤労統計調査の不正をめぐる事案に関する見解」(2019年6月5日) p. 11

よくわからない主張である。「専門家の意見」というのが具体的に誰のどのような意見を指しているかはさだかではない。しかし、ここまでみてきたような母集団推定法の情報は2019年になるまでほとんど開示されてこなかったものであるから、いかなる専門家といえども妥当な意見を出しようがなかったはずだ。「技術的な情報を十分に提供していなかった」のであれば、不十分な情報に基づいた意思決定しかできない。そのような姿勢は妥当でも適切でもない。

日本統計学会「公的統計に関する臨時委員会報告書」はどこがおかしいのか

- 母集団補助情報に関する誤解 (2019-07-20)

- ベンチマーク更新について (2019-08-03)

- 常用労働者定義変更問題 (2019-08-09)

- サンプル間引き問題と誤差評価 (執筆中)

- 文献の軽視と批判精神の欠如 (執筆中)

この記事の履歴

2019-07-20: 公開

2019-08-03: 第2部記事公開につきリンクを更新、4部構成の予定を5部構成に変更

2019-08-09: 第3部記事公開につきリンクを更新